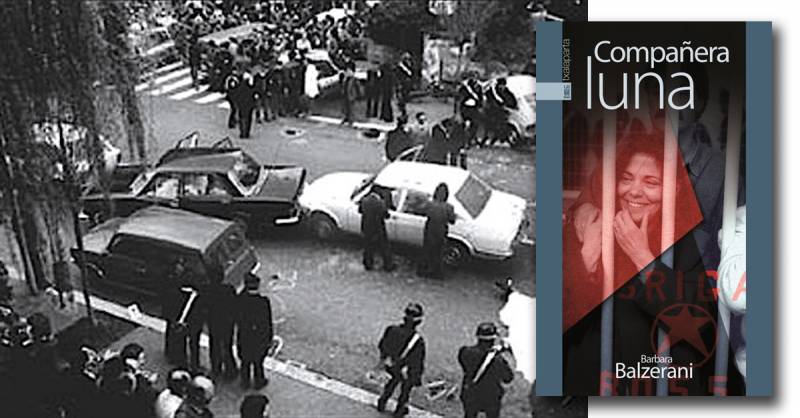

Cómo secuestramos a Aldo Moro • Barbara Balzerani

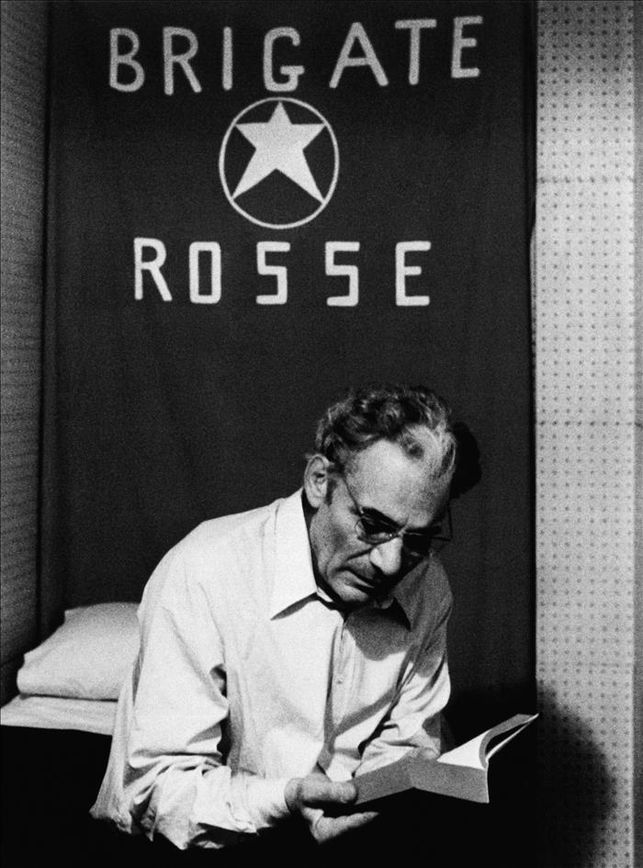

El secuestro de Aldo Moro conmocionó a la ya de por sí convulsa Italia de finales de los 70. Con esta acción, las Brigadas Rojas pretendían la liberación de varios compañeros encarcelados y el reconocimiento político de la organización en un momento en el que todo el espectro parlamentario italiano se disponía a constituir un gobierno de concentración. La espectacular y complicada acción, con la ejecución final del político italiano, supuso, paradójicamente, el principio del fin de la organización. En Compañera luna, Barbara Balzerani relata así, en primera persona, el secuestro del líder de la Democracia Cristiana.

"Si recuerdas –dijo–, y tienes un pasado, te pueden culpar y castigar. Si no recuerdas nada y, por tanto, no dispones del mismo tiempo que las demás personas, eres algo parecido a un loco; en ese caso, estarás bajo tutela y todavía tendrás una oportunidad".

Peter Hoeg, Los fronterizos

De nuevo aquella monja con sus feas manos. De pez. Blancas, regordetas, como si estuvieran llenas de agua. Manos sin habilidad ni forma. Mantengo la distancia de seguridad, temiendo cualquier contacto y disimulando la repulsión hacia esos movimientos como de amebas, mientras saca las golosinas de un gran tarro de cristal… ¡y cinco! Maldita sea. No se equivoca ni una vez, nunca me da de más a cambio de las pocas liras que le ofrezco.

De pequeña había visto una vez a Aldo Moro, en un pueblo- santuario donde a su padre le encantaba llevar a la familia, aunque en realidad eran visitas más gastronómicas que religiosas.

Con la agitación creada por su inesperada presencia le costaba saber quien era él entre aquellos que se paraban a mirar, o le señalaban, o trataban de acercarse. Las explicaciones de los adultos le creaban la habitual imagen de las personas poderosas: temibles y distantes como ellos se mantenían. Eran personas pertenecientes a otro mundo, de las que no se podía esperar ni una pizca de benevolencia. Y mucho menos un acto de hostilidad.

Cuando le vio de cerca en aquella otra iglesia, le volvió a aparecer la imagen de aquel hombre que se le había quedado grabada en la cabeza.

Esa vez había ido allí intencionadamente, para verle a él, para estudiar sus movimientos y los de sus escoltas. Porque las Brigadas Rojas habían decidido secuestrarlo y usarlo como medio para juzgar a la Democracia Cristiana. Pero esa mañana, a duras penas hizo lo que tenía que hacer. El efecto simbólico de lo que estaban a punto de realizar la turbaba, como si ella fuera una de los muchos a quienes esa acción se dirigía, en vez de una de sus artífices.

Esa vez había ido allí intencionadamente, para verle a él, para estudiar sus movimientos y los de sus escoltas. Porque las Brigadas Rojas habían decidido secuestrarlo y usarlo como medio para juzgar a la Democracia Cristiana. Pero esa mañana, a duras penas hizo lo que tenía que hacer. El efecto simbólico de lo que estaban a punto de realizar la turbaba, como si ella fuera una de los muchos a quienes esa acción se dirigía, en vez de una de sus artífices.

A pesar de todo lo que habían discutido, le parecía inverosímil que pudieran atreverse a tanto. Ese hombre, arrodillado a dos pasos de ella, era la misma persona que muchos años antes había visto como la encarnación de un poder que a nadie se le ocurriría cuestionar sin precipitarse en la autodestrucción.

El mismo hombre que, con ocasión de un escándalo político- económico más evidente de lo normal, había declarado en el parlamento que su partido no se dejaría juzgar impunemente. Había sido un mensaje ejemplar, lanzado con su habitual compostura acompañada de una firmeza incuestionable, como exigía la extraordinaria situación, demostrando claramente la pretensión de impunidad sobre la que ese sistema de poder se sustentaba. Sin embargo, habría sido mucho mejor para todos si ese parlamento hubiera llevado a cabo tal juicio, devolviendo la credibilidad y las funciones a una institución que se preocupaba poco y mal de los devenires de un país enfermo de arrogante mal gobierno.

Pero no fue así. Alguien –las Brigadas Rojas– pensó que era necesario y viable romper el hechizo e intentar lo que hasta entonces una oposición suicida había considerado imposible. Es decir, una Democracia Cristiana contra las cuerdas, para liberar de las ataduras de asfixiantes tácticas a todas las fuerzas interesadas en mandar a casa a los repartidores de cartas de un juego tan trucado. A ella la iglesia le parecía un fortín, más que un lugar de culto. No era más que una mujer, y aunque era la única joven, podía parecer inofensiva entre todas las que estaban en misa en ese momento.

Esperando no traicionarse, vista su escasa familiaridad con el ritual, intentaba retener mentalmente las posiciones y los movimientos de esos hombres armados, que sin ningún disimulo estaban allí para salvaguardar la integridad del político. Mientras se levantaba y se acercaba al policía de la puerta, simulando mentalmente la posibilidad de neutralizarlo, por la reacción rápida y atenta de aquel hombre, se hacía una idea de lo que supondría llevar a cabo la acción.

Hay que decir también que las suyas eran acciones de guerra hechas en un tiempo que no era de guerra. Mucho más difícil de lo que se podría pensar, más que nada porque no querían que ninguna otra persona se viera involucrada, ni siquiera por error. Ellos habían elegido las armas, habían identificado claramente a los enemigos y, a pesar de que no tenían dudas sobre la legitimidad de recurrir a medios extremos, creían que sus vidas y la de su proyecto político no valían nada frente a la de cualquier persona inocente que pasara. Por eso había que salvaguardarla, a costa de correr algún riesgo más.

En esto pensaba mientras, saliendo, miraba desconsolada la plaza con su cotidianidad matutina y, al mismo tiempo, el habitual ir y venir de madres y niños hacia la escuela cercana. Era imposible pensar en un enfrentamiento armado de esa envergadura en una situación similar.

Evidentemente todavía no tenían claro cómo hacerlo. Aquel era el único punto en el que repetidamente habían visto pararse los dos coches de la pequeña comitiva presidencial. Después de ese punto, todo se complicaba, porque los itinerarios no eran siempre los mismos y por la dificultad de tener que actuar contra un objetivo móvil en medio del tráfico urbano.

Buscaron alrededor con ese punto como referencia, hasta que… al final de la calle Fani, en la esquina con la calle Stresa hay un stop. No pueden ir muy rápido y se puede intentar pararlos en el cruce.

El 16 de marzo estaban preparados. A la rutina de la calle le faltaba solo el florista. Esa mañana no estaría en su puesto porque le habían rajado las ruedas de la furgoneta la noche anterior. Este había sido el último de los complicados preparativos, que sirvió para salvar la vida de aquel hombre.

Todo lo demás tenía esa normalidad irreal difícil de percibir y mucho menos con tanta agudeza.

Todos en sus puestos. No parecía que hubiera nada diferente a cualquier otro día.

Se me seca la garganta y espero con el corazón agitado. Ya sé que no conseguiré controlar del todo mis nervios hasta que todo comience.

¿Pasarán por aquí? ¿Saldrá bien la maniobra estudiada para bloquearlos? ¿Y todo lo demás…?

Ya está. Veo nuestro objetivo bajar por la calle Fani seguido por los otros dos coches. Me dispongo a tomar posición en medio del cruce y al primer disparo saco mi arma. Tengo que parar el tráfico, mantener la calle despejada para facilitar nuestra huída e impedir cualquier intervención indeseada. Debo mirar en otra dirección y por eso no veo lo que está pasando a pocos pasos de mí.

Sin embargo lo que oigo es suficiente para imaginarlo.

No, no es suficiente.

El tiempo está suspendido. Incalculable.

El único elemento dinámico en la quieta irrealidad del momento es el ensordecedor fragor de las armas. Nunca me acostumbraré a lo extraño que se me hace su desagradable timbre mecánico.

Como si cada vez me sorprendiera.

Está claro que es la política la que maneja el fusil, pero golpe tras golpe dejo un trozo de mí misma.

Hecho. ¿Estamos todos? Todos. Incluido nuestro prisionero. Lo vuelvo a ver por un instante mientras los demás lo meten en la furgoneta. Yo tomo otra dirección. Para acabar, la sonrisa de despedida de un compañero que, en ese infierno, parece muy contento de haber encontrado el modo de regalármela. Ya estaba hecho casi todo, al menos desde el punto de vista militar.

De alguna manera ya habían ganado. Habían conseguido secuestrar al presidente de la Democracia Cristiana, a pesar de los cinco hombres de la escolta. Y esto sucedía el mismo día en que se presentaba en las dos Cámaras el Gobierno de «solidaridad nacional», apoyado por el Partido Comunista. La última obra maestra política de Aldo Moro dentro del entramado de un sistema de alianzas que, manteniendo firme la centralidad del partido democristiano, enjaulaba sin remedio a las fuerzas parlamentarias de la oposición. Y aunque para ellos la fecha y el límite de tiempo fuesen casi indiferentes, estaban seguros de que lo que no iba a ser indiferente sería la presencia de las Brigadas Rojas alterando los planes de normalización de todo ese antipopular artificio institucional.

En la calle Fani quedaban cinco muertos. Tampoco esto sería indiferente en el curso de la batalla política que les aguardaba.

Nadie podía pensar en acabar una partida como esa sin llevar a cabo modificaciones básicas en el conjunto de posiciones.

Ahora la palabra la tenía la política. En los cincuenta y cinco días siguientes descubrirían lo ilusos que eran. Periodo de máxima demostración de la escasa aptitud de los inquilinos de las Instituciones en el arte de la negociación política. Mientras tanto, para ella, ese 16 de marzo todavía no había acabado.

Tenían que recuperar armas cerca de la calle Fani. Pero había un auténtico toque de queda. Solo había policías y altavoces que llamaban a la huelga general contra el odioso atentado a la democracia, etc. etc.

La policía aún no la buscaba y por eso podía actuar con menos riesgos que otros compañeros. Cuando iba a recoger las armas, pasando por un providencial mercadillo con un chirriante carrito de la compra y el aire de la más inocua ama de casa, pensaba en los que estarían brindando y bendiciéndoles. Siempre había sido así y esta vez no sería para menos.

Actualmente no tienes nada en la cesta de la compra.

Actualmente no tienes nada en la cesta de la compra.

Comentarios 0 Comentario(s)